Дизайнер и художник Татьяна Парфенова и глава петербургского Синдиката моды Никита Кондрушенко поговорили о том, почему дизайнер берется за кисть. Приятным поводом для беседы послужила выставка живописных работ Татьяны Валентиновны в Академии художеств, открывшаяся одновременно с показом линии White Модного дома Tatyana Parfionova.

Никита Кондрушенко: Татьяна Валентиновна, на выставке в Академии художеств представлено тринадцать ваших произведений. Почему так немного?

Татьяна Парфенова: Ну, с количеством все просто: они размещены в Тициановском зале у окон, вот по числу этих окон плюс еще две их на выставке и оказалось. (Смеется.) Это работы за довольно большой период — с 1995 года и вплоть до 2017-го. Для меня живопись не является источником дохода, хотя достаточно много картин я продала за прошедшие годы.

Никита: Это у вас такое высокооплачиваемое хобби. Но у вас ведь было несколько выставок?

Татьяна: Да, персональные проходили и в Петербурге, и в московском музее-заповеднике «Царицыно», и в женевской галерее Mimesis, а на групповых мои работы выставлялись в Русском музее, Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, дворце Медичи во Флоренции.

Никита: Насколько я могу судить, наблюдая за вашей жизнью не первый год, пишете вы далеко не постоянно, скорее время от времени, хотя окончили Художественное училище имени Серова — то есть это, по сути, полученная вами профессия.

Татьяна: Мой учитель — Наталья Васильевна Алексеева, блестящий живописец с невероятно сильными работами. Она очень мало их показывает, но ее персональная выставка в Союзе художников пару лет назад произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если бы во мне было столько любви к живописи, как у нее, возможно, я и стала бы художником. Но мне не нравятся масляные краски, их запах, так же как и запах скипидара, без которого невозможна работа по холсту. Я не люблю весь подготовительный этап — конечно, сегодня можно купить уже готовый к работе холст, но по-хорошему ты сам должен его натянуть на подрамник, загрунтовать, проклеить, отшкурить. Вскоре после окончания училища я вышла замуж и следующие восемь лет вообще не рисовала и не писала — не возникало такой потребности. Долгое время мои работы студенческих лет хранились в папке под кроватью и периодически друзья просили показать их. Но в какой-то момент я просто взяла и отнесла их на помойку: обернулась, увидела, как в этой папке уже кто-то копается, и ускорила шаг.

Никита: Эта ваша способность закрыть целый этап в жизни касается не только живописи.

Татьяна: Да, это так. Затем я встретила своего нынешнего мужа и со временем желание создавать картины вернулось. У меня примерно раз в пять лет случаются периоды, когда я начинаю запойно рисовать, а затем снова надолго останавливаюсь. В результате картины мои стилистически очень разные. Живописью заниматься гораздо труднее, чем коллекциями одежды, — это требует много физических сил. Но бывает и так, что я могу за ночь написать сразу четыре работы.

Никита: А если бы вы не были связаны с живописью изначально, стали бы дизайнером?

Татьяна: Думаю нет. Хотя в моду меня занесло ведь случайно.

Никита: Меня вообще всегда удивляло, что вы так поглощены модой, хотя это совершенно не ложится на ваш характер. Писательство — вот то, что кажется придумано для вас. Вы же сибарит, а писатель может годами сидеть и излагать свои мысли на бумаге, ни с кем не общаясь. Необходимость коммуникации с людьми за рамками привычного круга вас напрягает, как мне всегда казалось. Тексты, которые вы сочиняете, очень живописны, зримы, в них много света и цвета — это тексты художника.

Татьяна: Если бы жизнь заставила меня заниматься живописью, я сделала бы себе мастерскую-оранжерею с очень высокими потолками и стеклами во всю стену, запустила бы в нее павлинов и других птиц, завела бы в ней стаю собак, кроликов и лошадь. Но была бы при этом очень современным по стилю художником.

Никита: А кто из художников для вас самый-самый?

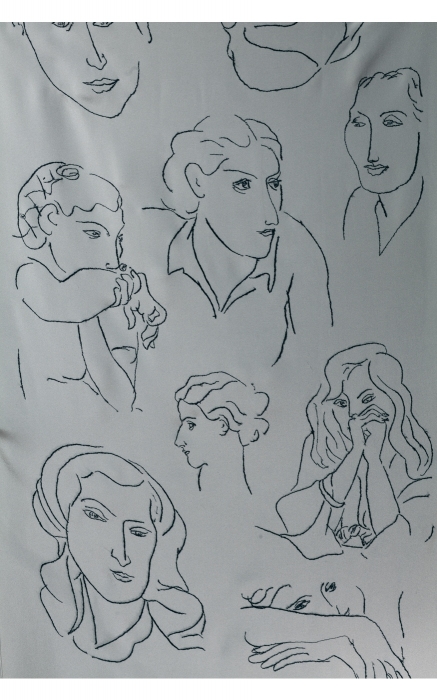

Татьяна: Матисс. Лучше его нет и не было. Он — пик. Это абсолютно идеальное искусство, пропитанное счастьем, — рай на холсте. В его работах невероятные рисунок, пропорции, цвет. Я думаю, что гениальность Матисса — результат накопления многих-многих жизней, когда его душа жила еще в художнике, который делал рисунки в пещере в доисторические времена, затем в другом творце, который придумал краснофигурные изображения танцующих людей на древнегреческих амфорах, а затем вселилась в того Анри Матисса, которого мы знаем как создателя гениального «Танца». Красные люди, кружащиеся в дикой пляске, — это же невероятное предчувствие художника, и не случайно эта его работа оказалась в России перед революцией. А когда эта душа окончательно ушла наверх, то стала одним из важных ангелов, отвечающих за красоту и благоустройство на Земле. Нет, вы так не считаете?

Никита: Я как-то не задумывался на тему небесного ЖКХ. Я знаю, что в вашей жизни был рай, о котором вы так любите вспоминать и рассказывать, — это ваше детство в Полтаве. Этот рай вы и стремитесь передать в своих работах, в которых проявляется ваша огромная внутренняя энергетика.

Татьяна: Полтава, живущая в моей памяти, — это смесь цвета, света, запахов. Я родилась в доме со счастливым номером 21 на улице, спускающейся от Художественного музея. Ее окаймляли прекрасные старые клены. Улица эта были замощена огромными булыжниками, дома на ней были расположены на террасах один над другим, и вокруг каждого был свой сад. Между этими садами не было заборов, и мы в детстве бегали из одного в другой. У нас был большой дом и четыре флигеля рядом с ним, в каждом из которых жили сестры моей бабушки со своими семьями, и периодически во дворе устраивались музыкальные вечера, на которых каждый из родственников играл на каком-нибудь музыкальном инструменте. Если ты получаешь в детстве столько волшебства, то оно живет в тебе, прорастает и иногда даже расцветает.

Никита: А как вы приняли Петербург, в котором все, казалось бы, поперек вашим детским впечатлениям?

Татьяна: Я не считаю, что Петербург — прямая противоположность Полтаве, центр которой застроен неоклассическими зданиями по проектам архитектора петербургского Адмиралтейского Андреяна Захарова. Когда в возрасте восьми лет меня привезли в Ленинград, я поначалу была очень расстроена: дожди, редкость солнца меня совершенно не смутили, а вот Эрмитаж разочаровал — я его представляла каким-то грандиозным хрустальным дворцом, и музей не восхитил меня так, как восхищает сейчас. Когда-то моя сестра сказала очень красивую фразу: «Мы живем в Петербурге в щели между серым небом и серым асфальтом». Но меня это нисколько не тревожит — я считаю, что в Петербурге достаточно цвета. И этот город, конечно же, положительно воздействует на живущих в нем людей.

Никита: Красота действует и на тех, кто не очень образован: даже люди, не понимающие символику натюрмортов малых голландцев, не могут не чувствовать поэтичности их работ. Спорная мысль о том, что красота спасет мир, может быть, и окажется в итоге верной. Искусство не побеждает смерть, но оно побеждает время и делает жизнь лучше, если она плоха.

Татьяна: Да, я тоже так думаю.

Никита: Долгое время и мода была таким искусством, но в определенный момент стала просто коммерческим продуктом. Моду как искусство стал разрушать План Маршалла, потому что согласно ему было предусмотрено послевоенное развитие Италии именно как страны моды: благодаря итальянцам мода стала общедоступной и тиражированной, превратилась в массовый продукт. А потом в моду хлынули большие деньги — в 1980-е основными инвесторами фэшн-индустрии стали американские пенсионные фонды, в 1990-е гигантские конгломераты скупили модные дома и основным требованием к дизайнерам стала высокая прибыль. Отпала необходимость в дизайнере-художнике, появилась надобность в стилисте.

Татьяна: Моду погубила еще и сезонность, поставившая ее на конвейер. А придумали сезонность производители тканей, которым нужно постоянно сбывать свою продукцию. Например, когда я вижу вспышки денима — мне сразу становится ясно, кто нажал на нужную педаль. Сезонность напрямую отразилась на качестве — зачем стараться ради вещи, которая будет носиться всего полгода? А довершающим ударом в потере качества стал перенос производства в Китай и Индию. Между тем дизайнерские вещи, которые изначально ближе к искусству, чем к рынку, очень долго не выходят из моды. В нашем Модном доме сохраняются все лекала с 1995 года, и периодически я произвожу свое платье «Швы наружу», которое абсолютно актуально, хотя ему 22 года — вот совсем недавно приехала клиентка, живущая в Германии, которая заказывала его в конце 1990-х, а сейчас попросила просто повторить. А в Русском музее хранится мое платье в клетку, тоже 1995 года, которое тоже никак не устаревает.

Никита: Ну, это вообще произведение на века. Но я должен сказать, что в этом болезненном процессе превращения моды из искусства в коммерцию участвовали и многие дизайнеры: уже мода Коко Шанель 1920-х была насквозь буржуазной, потому что ее создательницу интересовали только статус и деньги, а вот Эльза Скьяпарелли в то же самое время занималась искусством.

Татьяна: Я не люблю Шанель, мне всегда нравились Скьяпарелли и Мадлен Вионне. Но бывают и дизайнеры, в которых уживаются оба подхода: так, Ив Сен-Лоран долго доказывал Коко Шанель, что она категорически не права, и в этот период создавал моду-искусство, а потом вынужденно ушел в коммерцию. А все дело в том, что мода — не нежная, не ласковая. Те, кто ведут линии кутюра и прет-а-порте и показывают по две коллекции за сезон, по сути делают четыре персональных выставки в год — такое истощит любого создателя.

Никита: Конечно, дизайнер в этом бесконечном конвейере растрачивается внутренне, выгорает, потому что невозможно выдавать на-гора коллекцию за коллекцией равноценного качества. И мода сегодня — действительно прежде всего очень жесткий бизнес. Я еще помню времена, когда в модных домах департаменты маркетинга и продаж не имели права голоса. Сейчас же ситуация иная: именно они диктуют дизайнеру, что от него требуется. И не случайно Жан-Поль Готье полностью ушел в кутюр, закрыв линию прет-а-порте. Многие марки отказываются от вторых линий, которые когда-то было очень популярны, потому что они девальвируют бренд. Оставаться художником в такой ситуации могут только выдающиеся таланты.

Татьяна: Уже сейчас параллельно существуют две профессии, которые рано или поздно станут независимы: художник будет создавать одежду для избранных, а дизайнер — для масс-маркета. Если художественное начало в дизайнере превалирует и его собственный взгляд на вещи не совпадает с требованиями маркетинга, то он вынужден проявлять себя вне рамок моды: Карл Лагерфельд ушел от коммерциализации моды в фотографию, Слава Зайцев делал большие пастели и писал стихи. То что создает талантливый человек, не всегда понятно его современникам, может быть воспринято лишь через определенное время. А у художника, работающего в моде, нет этого времени, ведь она существует только сегодня. Но к моему удивлению, не так уж много дизайнеров занимаются живописью. Хотя, может быть, мы чего-то просто не знаем?

Комментарии (0)